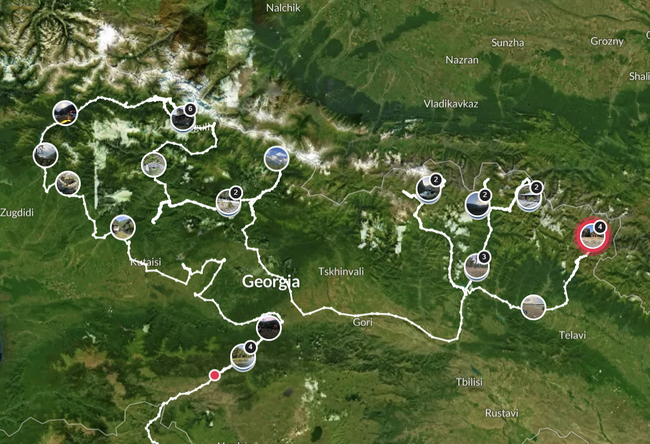

Als wir uns 2021 entschieden, einen Vito mit Vierradantrieb anzuschaffen, diesen höherlegen zu lassen, in einen Unterbodenschutz zu investieren und geländetaugliche Reifen aufzuziehen hatten wir die georgischen Pässe im Kaukasus noch nicht einmal wirklich gesehen. Mit Ausnahme der Mestia-Ushguli-Straße, die wir, wegen des damals noch schlechten Zustands nur mit Geländefahrzeug nebst Fahrer bestritten. Trotzdem hatten wir anscheinend mehr oder weniger (un)klare Vorstellungen, was uns erwarten könnte. Und riesige Lust, das Ganze selbst zu erleben und zu er-fahren. Denn 2019 war erstens die richtige Jahreszeit (Ende Oktober) und zweitens das geeignete Fahrzeug (der geliehene Nissan mit den winzigen Rädchen und dem Zweiradantrieb) nicht vorhanden. Und so tingeln wir uns, wie bekannt, seit fast vier Wochen von West nach Ost durch den Kaukasus. Was sich vielleicht geradlinig anhört, es aber nicht ist! Denn die Bergwelt mit ihren bis zu 5000 Meter hohen Gipfeln ermöglicht kein Durchkommen, nicht einmal per Vierrad. Die einzelnen, abgeschiedenen Täler sind jeweils nur von Süden über spektakuläre Pässe erreichbar und müssen meist auf genau demselben Weg wieder verlassen werden, um die nächste Region anzufahren. Was (auf Polarsteps zum Beispiel gut zu beobachten) zu einem spannenden Zickzack-Kurs führt.

Angesichts der wirklich heißen Temperaturen in den mittleren Niederungen Georgiens planten wir einen August im Kaukasus. Gestartet wurde, wie bekannt, in Svaneti, weiter ging´s nach Ratcha Letschchumi, das „zweitwildeste“ Khevsureti folgte und den Abschluss, ganz östlich an der tschetschenisch-russischen Grenze sollte die „wildeste und abgelegenste“ Region Georgiens bilden: Tuscheti! Ob wir es über den in beiden Reiseführern unisono als „haarsträubend“ bezeichneten Pass schaffen? Dazu später mehr! Denn im Moment befinden wir uns ja noch auf der Wiese oberhalb des Örtchens Roshka mit dem herrlichen Ausblick auf das Chaukhi-Massiv, das auch gerne mal als „Dolomiten von Georgien“ bezeichnet wird und seinem Gletscher.

Hier herauf führte zwar kein „Pass“, trotzdem eine ziemlich rumpelige und steile Straße mit engen Kurven, darum bin zumindest ich froh, erst einmal zwei Tage zu regenerieren: weiß man denn immer so genau, wie das Abenteuer ausgeht? Und außerdem: runter muss ja auch immer wieder gefahren werden, Ihr wisst ja, die „Sackgassen-Täler“. (Spoiler: hier weiß ich noch nicht, was die nächsten drei Tage zu bieten haben) Zur Erholung trägt eindeutig eine Wanderung bei, die auf jeden Fall in die Top Ten der zehn Schönsten Einzug findet: die drei-Abudelauri-Seen-Tour unterhalb des Chaukhi-Gletschers. Die weiße Pracht fest im Blick und die Frage „sind die angepriesenen drei unterschiedlichen Farben der einzelnen Seen nur Propaganda?“ ziehen wir los. Der vor uns liegende 3341 Meter hohe Chaukhi-Pass (nicht mit dem Auto befahrbar) verbindet übrigens die Regionen Kazbegi und Khevsureti mittels einer beliebten Wanderung. Ich hatte kurz überlegt, aber: eine Übernachtung im Zelt wäre wahrscheinlich notwendig gewesen (Gästehäuser gibt´s hier nicht) und sobald die Sonne schwindet, wird es RICHTIG kalt. Für diese Temperaturen ist unser mitgeführtes Equipment nicht ausgelegt. Und selbst mit zwölfstündigem Gewaltmarsch hieße es: Taxi von Juta zurück – fast eine Tagesreise über Stefantsminda, die Heerstraße, den Stausee, den Pass, über Roshka zum Camper. Diesmal nicht. Die Ausblicke von hier aus können übrigens ohnehin kaum getoppt werden: alpine Bergwelten und die Seen halten, was sie versprechen.

Der erste ist grasgrün, der zweite folgt sogleich und leuchtet türkisfarben.

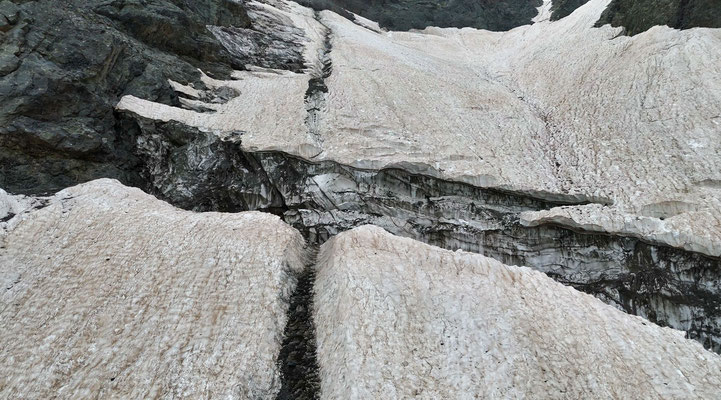

Für den dritten geht es durch Geröllhalden und steile Anstiege bis an den Fuß des Gletschers und natürlich ist er weiß! Ist ja reines Gletscherwasser. Die mitgeführten Badehosen und Bikinis bleiben trocken. Nicht, weil wir FKK-Fans sind, sondern weil schon der ins Wasser gesteckte kleine Zeh nahezu schockgefrostet wird. Außerdem macht der inzwischen aufgekommene kalte Wind plus Wolkendecke erst recht keine Lust auf Planschen.

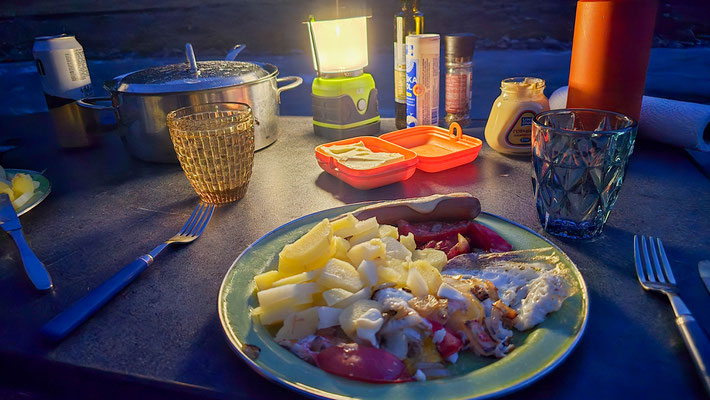

Der Rückweg ist deutlich komfortabler und weniger steil und wir beglückwünschen uns zur Entscheidung, die Route „linksherum“ gegangen zu sein. Zurück am Platz warten gleich zwei beeindruckende Erlebnisse (nebst den natürlich immer spektakulären Ausblicken vom Esstisch aus): die neben uns weidenden Pferde haben es geschafft, den Zaun zu überwinden und werden mit viel Hallo und Gerenne von zwei Damen wieder in Richtung Weide getrieben. Worauf sie sichtlich keine Lust haben und (obwohl sie nur zu dritt sind) sich verhalten wie ein Sack voll Flöhe. „No electricity“, erklärt eine der Damen nach einen Selbsttest.

Zweite Überraschung: das nahezu historische Camper-Mobil der Schweizer Barbara und Andi mit seinen kleinen Rädchen und Hinterradantrieb rollt, gefolgt von deutschen Freunden im Offroad-Truck, auf unseren Platz. Wir sind beeindruckt! Andi räumt gleich ein, dass er mit dieser Straße sein Limit erreicht hat. Mehr ist nicht drin und möchte er auch nicht ausprobieren. „Schließlich ist das unsere Wohnung“, erklärt er. Beide Paare übrigens haben kein zeitliches Limit, beide haben ihre Jobs gekündigt, die Schweizer sogar die Wohnung. Einzige Einschränkung: das Geld. Aber – da sind wir uns alle einig – die von uns bereisten Länder sind so günstig, wir leben hier alle deutlich unter den Ausgaben, die wir zu Hause haben. Der von uns gefasste und als „schlau“ empfundene Reiseplan ist übrigens gar nicht so einmalig: auch die anderen vier verbrachten den heißen Sommer im Kaukasus und planen nun die Weiterfahrt nach Armenien, bevor Ende September der „heiße Zipfel“ Georgiens, die Vashlowani-Steppe, angepeilt wird. Vielleicht. Denn ohne zeitliche Grenzen ist nahezu alles möglich. Ich merke nach fünf Monaten immer mal wieder: langsam aber sicher muss ein wenig geplant werden, damit die „Lieblings-Ziele“ noch erreicht werden können. Lange Zeit fühlten sich sieben Monate an wie eine Unendlichkeit, man denke an die wilden Kringel in Rumänien. Trotzdem werden wir den Begriff „Rückreise“ noch nicht verwenden, denn der östlichste Wendepunkt ist noch nicht erreicht (Grüße an Paddelkollege Thomas: wir werden nicht vergessen, mitzuteilen, wenn dieser erreicht ist!).

Auch am nächsten Morgen einige Highlights: die Pferde sind wieder ausgebrochen, anscheinend ist die Elektrizität noch nicht zurück. Und die Schweizer können mit etwas Milch aushelfen! Die nicht zu Käse verarbeitet wurde, schließlich sind sie keine Georgier. Zwischenzeitlich hatte ich ernsthaft überlegt, eine der vielen Kühe an den Straßenrändern anzuzapfen, um den Einheimischen zuvorzukommen. Heute wird das, zu Jürgens Erleichterung, noch nicht nötig sein.

Unser Plan sah die Weiterfahrt ins wilde Tuscheti über den noch wilderen Pshaveli-Abano Pass vor. Hier grätscht allerdings Misha dazwischen. Ein neuer „strictly recommand!“-Pass, eine „hidden pearl“ unter den Pässen, schreibt er euphorisch. Der nahezu unaussprechliche Bogovachosghele Pass beginnt direkt an unserem Platz!

Auf nahezu dreitausend Meter schraubt er sich nach oben und führt zwar eigentlich nirgendwo hin, außer in ein winziges und nahezu unbewohntes Kuhdorf namens Arkhoti (und ein noch winzigeres, noch unbewohnteres, von noch mehr Kühen bevölkertes und namenloses(?) Kuhdorf dahinter) aber: einzigartig! Jürgen meint, als Übungsstrecke für alles, was uns noch bevorsteht nicht ungeeignet und so fahren wir nach dem Frühstück in die „entgegengesetzte“ Richtung los. Und müssen Misha Recht geben: unberührte Bergwelten, schroffe Felsen, enge Klamme mit skurrilen, eckigen Felsen, Schlaglochpisten, wasserumspülte Furten, ausgewaschene Rinnen. Hier ist alles dabei, was dem Auge gefällt, den Adrenalinspiegel steigen lässt und die Fahrpraxis im Gelände verbessert.

Arkhoti ist tatsächlich nicht größer als angenommen, besitzt aber eine Ambulanz in einem Wellblechcontainer und einen eigenen Rettungshubschrauber am Ortsrand. Durchaus sinnvoll, wenn man bedenkt, dass wir für die fünfundzwanzig Kilometer hierher etwa zwei Stunden gebraucht haben. Immerhin gibt´s nebst der tollen Landschaft einen weiteren Wehrturm zu besichtigen: den Tsiskaruli Ancestral Tower, zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert erbaut, schwer beschädigt im Tschtschenien-Krieg 2001, zum Kulturerbe erklärt und 2021 aufwändig restauriert. Der Weg dorthin ist weniger repräsentativ und muss im dichten Grün gesucht werden. Aber darin sind wir ja inzwischen Meister!

Zurück über den Pass, notwendige Dinge wie einkaufen, tanken und Wasser nachfüllen sind zu erledigen und so fühlen wir uns am nächsten Morgen bestens gerüstet für den Pshaveli-Abano Pass nach Tuscheti. Denken wir! Denn nach all den hinter uns liegenden Pass-Befahrungen sind wir vielleicht ein bisschen arrogant geworden? Der Abano bringt uns zurück auf den Boden! Und gleichzeitig die Erkenntnis, was unsere „13“ so alles zu leisten im Stande ist! Denn das Gros der hier herumfahrenden Fahrzeuge (klammern wir eine kleine Lexus Hybrid-Limousine einfach mal aus – aber auch sie schafft es bis nach oben!) ist deutlich besser aufgestellt: Offroad-Jeeps, teilweise mit nach oben ragendem Auspuff-Rüssel, die locker-flockig durch die metertiefen Schlaglöcher hüpfen und ungebremst in die Rinnen der zahlreichen Furten brausen, meterhohe Wasserfontänen aufspritzend. Mitgeführt werden wahlweise filmende Touristen im Innenraum oder Hühner im Käfig auf dem Dach. Das beliebteste aller geländetauglichen Fahrzeuge ist eindeutig der wie aufgeblasen aussehende Delica mit seinem offroad-tauglichen Fahrwerk in allen Varianten. Einheimische lieben die Version mit der Pritsche. Die Allercoolsten fahren damit zu siebt, haben die Ladefläche mit alten Polstersesseln bestückt, stehen und sitzen während des wilden Ritts hintendrauf und winken uns dabei fröhlich zu.

Dass vor jedem Foto-Stopp mit eigens mitgeführten Tüchern der Staub aus den Gesichtern gewischt werden muss, tut der Freude keinen Abbruch. Denn die Piste ist nicht nur steil, voller enger Serpentinen und steiler Feldwände, sondern auch unfassbar staubig! Bis zum Himmel werden die Wolken von den Fahrzeugen aufgewirbelt, so dass die Umgebung minutenlang nur wie durch Nebel zu erkennen ist. Offensichtlich sind wir die Einzigen, die beim Herannahen des heraufziehenden Unheils jedes Mal die Fenster nach oben fahren lassen. Alle anderen lassen den Staub fröhlich durch die Fahrzeuginnenräume toben und winken uns dabei freundlich zu. Vielleicht wirken wir ein wenig skurril auf die Einheimischen. Mit Sicherheit skurril wirken die Kajaks auf dem Autodach: mehr als ein ungläubiger Blick geht nach oben, die Körpersprache ist eindeutig: WAS wollen die Touris mit ihren Wasserfahrzeugen hier oben??? Gegenverkehr und etliche auf der engen Piste abgestellte oder sich in Betrieb befindliche Baufahrzeuge machen das Ganze nicht einfacher. Aber: jedem scheint bewusst zu sein, dass hier nicht der Platz für Quatsch und Leichtsinn ist, es wird geduldig an den Ausweichstellen gewartet und (im Gegensatz zu manch anderen Schauplätzen) sehr rücksichtsvoll gefahren. Denn (und diese Einstufung unterschreiben wir schon nach wenigen Kilometern): dieser Pass gilt als der gefährlichste Georgiens. Von Pshaveli über den Abano Pass, das „Hauptdorf Omalo“ zum kleinen Örtchen Dartlo legen wir etwa 2300 Höhenmeter nach oben und tausend Meter nach unten zurück. Für diese achtzig Kilometer benötigen wir nahezu acht Stunden. Die Straße ist teilweise nur eine Fahrspur breit, oft zur Talseite nicht abgesichert, an einigen Stellen fallen die Felswände mehrere hundert Meter steil ab. Nicht beruhigend: an den Straßenrändern befinden sich etliche Gedenktafeln, die an in die Schluchten gestürzte Fahrer erinnern. Oft ist das mit abgestürzte Fahrzeug ebenfalls dargestellt. Sehr tragisch, fast alle Abstürze fanden jedoch in der Frühlings- und Herbstzeit statt, wenn Nässe und durch Regenfälle bedingte Steinschläge die Straßen heimsuchen. Wir bewegen uns sehr vorsichtig und halten ausreichend Abstand zu den Straßenkanten. Viel gibt es schon unterwegs zu entdecken, so dass wir etliche erholsame Pausen einlegen können.

Die erste gleich an einem kleinen Wasserfall, der, wie wir alsbald herausfinden, ein sehr beliebter Foto-Spot ist. Wir haben also beste Unterhaltung in Form von israelischen, argentinischen, georgischen und sonstigen Touristen direkt neben unserem aufgebauten Frühstückstisch. Eine Delica-Insassin überreicht uns eine Tüte mit tatsächlich noch kaum aufgetautem Eis-in-der-Waffel: die Mitfahrer möchten kein Eis mehr essen. Was sagt beides über den Fahrstil des Guides aus?

Auch der obligatorische Stopp am 2850 Meter hohen Pass darf natürlich nicht ausfallen: noch dramatischer das Ganze durch völlig undurchsichtige über den Pass wabernde Nebelmassen. Ein hochfrequentiertes Kiosk bietet Selbstgekochtes und Selbstgebackenes an (wir planen schon mal einen Frühstücksstopp für den Rückweg). Die Besitzerin wohnt fünf Monate im Jahr hier oben, macht wahrscheinlich das Geschäft ihres Lebens und ich bin erstaunt, wie viel Betrieb hier oben herrscht. Neben uns parkt ein Reutlinger Geländefahrzeug. Die beiden jungen Insassen sind in gegenläufiger Richtung zu uns und eigentlich in Richtung Heimat unterwegs: sieben Wochen Urlaub haben sie, zwei bleiben noch und einige Pläne stehen noch auf dem Programm, unter Anderem Kappadokien und der Salzsee Tuz Gölu. Respekt! Wir sprechen kurz über die salzige Staubwüste Ostanatoliens, angesichts des Staubs auf Georgiens Pässen fällt ziemlich schnell der Begriff „abgebrüht“, was die Situation kurz und knackig zusammenfasst. Beim Abschied sind sich alle einig, gerne mal wieder schwäbischen Dialekt gehört zu haben. Für alle geht es nun abwärts, allerdings in verschiedenen Richtungen.

Bis Omalo gestaltet sich die Straße angenehmer, wunderbar unterbrochen von einem Staub befreienden Bad im türkisfarbenen und eiskalten Fluss und einer Dusche unterm Schleierfall am Straßenrand für unsere tapfere „13“. Die schon nach wenigen Metern an Sinnlosigkeit kaum zu überbieten ist, denn nun klebt der Staub erst so richtig!

Die letzten Kilometer abwärts nach Dartlo ziehen sich noch einmal wie Kaugummi, denn Steilheit und Schlaglochfrequenz nehmen wieder zu, zudem braust das Wasser in einer Furt höher als bisher bekannt: Augen zu und durch! Die „13“ hat bisher mehr geschafft als geahnt: diese Stelle wird sie auch noch bewältigen. Und sie tut es, ohne dass wir Sandbleche auspacken oder Steine aufschichten müssen. Bravo! Wir durchqueren Dartlo und finden zwei Kilometer flussaufwärts einen bezaubernden Platz auf einer Wiese direkt am Flussufer. Auch hier führt eine Furt auf die andere Seite und eindrucksvoll führen uns Einheimische vor, wie leichtfüßig ihre staubigen aber hochbeinigen Kisten damit umgehen. Auch ohne Auspuffrüssel. Apropos staubig: wir bleiben auf „unserer“ Seite und belohnen unseren Camper mit ein paar Spülschüsseln Flusswasser direkt über die Karosserie gekippt. Sieht immer noch nicht wieder wie neu aus, aber schließlich darf man einem „Abenteuer-Bus“ (Grüße an Katharina) auch ansehen, was er erlebt hat!

Drei Tage Tuscheti stehen uns bevor: eine schon allein wegen der wilden Anfahrt unerschlossensten Gegenden Georgiens. Gefühlt ist der Tourismus sehr wohl angekommen: man erinnere sich an die Offroad-Taxis, die die Gäste zu den Gästehäusern in Omalo, Dartlo und Umgebung bringen und an die Angebote zum allseits beliebten „Horseback-Riding“. Trotzdem scheint das Ganze noch in den Kinderschuhen zu stecken. Abends, wenn alle Gäste wieder ins Tal gekarrt sind (oder auch nur ins bekannteste Örtchen Omalo) legt sich die wilde Einsamkeit über unser tief eingeschnittenes Tal am Pirikita Alazani River. Zumindest hier oben und zumindest um diese Jahreszeit (Anfang September?!?) übernachtet hier keiner, abgesehen von ein paar einsamen Zeltern am Flussufer bei Dartlo. In den Gästehäusern, an deren Eingängen teilweise ein ambitioniertes Schild mit der Aufschrift „Cafe“ angebracht ist, ist die Stimmung eher überrascht, wenn tatsächlich Gäste den Service in Anspruch nehmen. Wasser gibt es nicht, den Grund dafür erfahren wir schnell: Trinkwasser muss mit großem Aufwand von den nicht allzu nahen Quellen herbeigeschafft werden (wir visualisieren noch einmal die „haarsträubenden“ Pisten) und wird streng rationiert. Wein, Tee (immer mit frischen Bergkräutern gekocht) oder Saft kann bestellt werden, auch tuschetisches Bier (es gibt eine lokale Brautradition) wird beworben. Welches allerdings, zumindest beim Herrn des Campers, nur mittelmäßigen Anklang findet. Süßlich und warm. Das muss anscheinend so sein, trotzdem erinnert es eher an eine herbe, in der Sonne vergessene Limo und wird nur ein einziges Mal bestellt.

Khinkali gibt´s dafür, so viele man mag. Was wir lernen: die abwechslungsreichen Varianten mit zum Beispiel Käse, Kartoffeln oder Pilzen kann man tatsächlich nur in den größeren Städten wie Tbilisi oder Kutaisi bekommen, alles was außerhalb liegt bietet nur die klassische Sorte mit Fleisch an. Später erfahren wir: nur diese Version wird vom echten Georgier akzeptiert, alles andere ist touristischer Schnickschnack. Was wir über Khinkali schon wissen: wie sie gegessen werden, ohne dass man sich vor den Einheimischen blamiert. Also: zuerst wird gepfeffert, dann ein kleines Loch in den Teig gebissen, durch das die innen befindliche Flüssigkeit ausgesaugt wird. Wichtig! Wird dieser Schritt ausgelassen, verkleckert man den Saft überall. Erst jetzt darf die Teigtasche aufgegessen werden und niemals, wirklich NIEMALS, darf dazu Besteck verwendet werden, sonst, wie Mishas Tochter eindrücklich warnte, „ people come after you“, was nichts Gutes bedeutet. Der sich am oberen Ende der Khinkali befindliche „Bürzel“ dient nur als Griff und muss nicht gegessen werden, was der Schwabe trotzdem tut. Ansonsten halten wir uns an die Regeln, kleckern trotzdem ein bisschen herum und haben dabei eine wunderbare Aussicht auf die obligatorischen Wehrtürme des Kaukasus.

Die hier wieder ein wenig anders aussehen wie die bereits bekannten aus Svaneti und Khevsureti. Hier weisen sie Pyramidendächer auf und sind strategisch und taktisch klug weitläufig auf den Bergrücken rund um die winzigen Dörfchen verteilt, was sehr malerisch und ein bisschen martialisch aussieht. Auch hier lebten wohl sehr kämpferische und wehrhafte Völkchen, die zwar im Laufe ihrer Geschichte oft von marodierenden Stämmen angegriffen, jedoch nie eingenommen wurden, dafür sorgten nicht nur die beschriebenen Wachtürme, sondern auch die nahezu unerreichbare Position in den tief eingeschnittenen Tälern. Auch hier übrigens entdecken wir die schon von Khevsureti bekannten aus Steinplatten aufgeschichteten Schreine (manchmal mit Hörnern geopferter Ziegen und Schafe verziert), die auf die immer noch lebendige animistische und heidnische Tradition hinweisen, obwohl sich das Volk zum Christentum bekennt. Im Winter wohnt hier übrigens niemand: zu einsam, zu unerreichbar, zu unwirtlich. Vielleicht lohnt es deshalb (noch) nicht, in dem kurzen Sommer in eine Wasserinfrastruktur zu investieren.

Apropos Steinplatten: nachdem wir den „gefährlichen und haarsträubenden“ Pass bestens gemeistert haben (vielleicht – zumindest ich – mit einem etwas dünneren Nervenkostüm) erleben wir unsere Herausforderung an einer eigentlich nicht wirklich hohen Rampe. Diese Rampe führt von der rumpeligen Straße zur Übernachtungswiese und sieht völlig harmlos aus. Was sie auch ist, allerdings nicht, wenn der Camper darauf rückwärts gefahren aus der Spur gerät. Plötzlich steht er schief, rutscht und neigt sich bedenklich auf die rechte Seite (Grüße an Bernie, das sollte Dir bekannt vorkommen!)! Hier gähnt zwar kein Abgrund, trotzdem sorgt die Schieflage für Herzrasen. Nach oben geht nicht, trotz 4x4 drehen die Räder auf dem staubigen Untergrund durch, rückwärts geht auch nicht, der Wagen würde noch mehr in die Schräge geraten, außerdem versperren einige dicke Steinbrocken den Weg. Wir haben also, ganz unversehens, die Gelegenheit, den Ernstfall zu proben. Und der dauert eine Weile, denn jetzt darf nichts falsch gemacht werden! Was bedeutet: es werden Steine geschleppt und eine Rampe gebaut, auf der, Zentimeter für Zentimeter die treue „13“ rückwärts bewegt werden kann. Und wieder gestoppt. Und neu geschichtet. Und die vorhandenen Felsbrocken als Auffahrhilfe mit eingebaut werden. Und die nächsten Zentimeter voooooorsichtig! Hier darf es nicht noch schräger werden! Und nach einer guten Stunde steht das rollende Schlafzimmer wieder gerade und uns der Schweiß auf der Stirn! Wofür das Ganze, trotz der Aufregung gut war? Wir konnten mal üben, solche Situationen zu meistern. Und wir haben gelernt: Konzentration ist höchstes Gut: es wird in heiklen Situationen nicht geplappert! Bilder gibt´s übrigens nur von „danach“, die „davor“-Fotos dürft Ihr Euch selbst vorstellen!

Was zeigt noch, dass der Tourismus erst in den Startlöchern steht? Die fehlende Wanderwege-Struktur! Die einzelnen Dörfchen sind zwar mit Markierungen zu einer Rundwanderung verbunden, jedoch wurde hier einfach nur die (man erinnere sich: SEHR staubigen) Straße genutzt. Auf der man doch des Öfteren von besagten Jeeps überholt wird. Eindrucksvoll zu beobachten an einem jungen deutschen Paar, das den langen Weg von Parsma nach Dartlo spazierte und trotz vor´s Gesicht gebundener Tücher unter dem Staub kaum noch zu erkennen ist! Wir wählen also eine andere Variante und vielleicht den einzigen „echten“ Wanderweg der Region: den steilen Aufstieg von Parsma zum Nakaicho-Pass. Knapp tausend Höhenmeter verteilt auf nur dreieinhalb Kilometer. Also quasi die steile Wand senkrecht hinauf! Und da wir, dank des „Auto-Schräglagen-Abenteuers“ ein wenig spät dran sind, ist zügiges Gehen angesagt. Wobei mir beim Abstieg Raimunds Wanderstöcke sehr hilfreich sind: vielen Dank an dieser Stelle noch einmal! Die Mühen lohnen in jedem Fall: die Aussicht ist grandios, Mönchsgeier inklusive, oberhalb des Tals tauchen hinter den Hügeln die schroffen Gipfel des Kaukasus auf (auf denen kein einzigen Gipfelkreuz zu entdecken ist – auch hier keine Bergsteiger-Infrastruktur), eine nahezu endlose Hochebene und jede Menge Wind! Die luftdichte Verpackung der mitgeführten Kekse ist übrigens kurz vor dem Platzen: so ist das, wenn die Snacks zweitausend Meter weiter unten im Tal gekauft wurden!

Entsprechend spät kommen wir – trotz des forschen Schritts und der Wanderstöcke – in Parsma an und stellen uns auf „selbst kochen“ ein. Jürgen – der Schnellere – klopft trotzdem im einzigen (und stockdunklen) Gästehaus des Örtchens an. Sofort geht das Licht an und auf dem Herd beginnt die hausgemachte Hühnersuppe zu blubbern. Die Besitzerin lässt es sich nicht nehmen, auch zu dieser Stunde noch zu kochen, frisches Gemüse aus dem Garten für uns zu ernten (Jürgen muss am Koriander riechen, um ihn freizugeben – wer diesen übrigens nicht mag, ist in Georgien verloren. Normalerweise wird man nämlich nicht gefragt!) und Salat zu schnippeln. Zia, so der Name der netten Dame, kann zwar kein Englisch (dafür zählt sie routiniert auf Deutsch), doch auch hier funktioniert die gängige Praxis: ein paar Hirten und Touristen-Guides trinken ihren Feierabendtee, einer davon hat seine etwa zwölfjährige Tochter dabei, die unsere und Zias Fragen routiniert übersetzt. Ihr Vater wiederum ist des Russischen und Italienischen mächtig und grüßt uns in allen ihm bekannten Sprachen. Der Abend wird etwas länger als gedacht, denn durch das im Gästehaus vorhandene Internet können wir uns kurzfristig nach Deutschland zur 50er-Geburtstagsparty und Geschenkübergabe der Schwägerin zuschalten. Bestens versorgt von Zia, die es sich nicht nehmen lässt, uns mit Chacha, Süßigkeiten, selbstgemachter Fruchtmatte in verschiedenen Varianten, getrockneten Feigen und Gurken aus dem Garten zu versorgen. Und sich weigert, ein Trinkgeld anzunehmen und sich nur Suppe und Salat bezahlen lässt. „Kaffee“ gestikuliert sie. Und so trinken wir unser Frühstücksgetränk am nächsten Morgen bei ihr (Hubschrauber und Fluss-überquerende Kuhherden sorgen für Unterhaltung), zu dem sie Pancakes serviert, für die sie wiederum kein Geld nehmen möchte. Also kaufen wir jeder ein Paar von Omas selbstgestrickten kunterbunten Schafwollsocken und drängen Zia ein kleines Trinkgeld auf. Was dazu führt, dass sie uns Feigen-Fruchtmatte und frische Feigen mit auf den Weg gibt. Ein nicht enden wollender Kreis! Der erwachsene Sohn übrigens wird am Vormittag vom Kumpel auf dem Pferd zum Flussfischen abgeholt, was Zia durch ein Fernglas streng im Auge behält!

Der Pass ist in die andere Richtung nicht leichter geworden, darum planen wir heute nur das Ziel Abano-Pass nebst Übernachtung ein. Unterwegs gibt´s einen kurzen Stopp in Old Omalo mit seinen malerischen Wehrtürmen auf dem Hügel. Im Örtchen parkt ein deutscher Camper inklusive eines jungen Pärchens, die gerade Besuch der Schwester nebst Kind haben und eine viertägige Pferde-Tour in Tuscheti planen. Jeder erzählt von seinen Erfahrungen und eine besonders skurrile Geschichte gibt´s als Zugabe: am Armaturenbrett des Campers kleben zwei Bilder der zu Hause gebliebenen Katze. An der türkisch-georgischen Grenze bei Batumi bekamen es die beiden Insassen wohl mit einem schlecht gelaunten Grenzpolizisten zu tun, der partout nicht glauben wollte, dass sich lediglich Katzenbilder, nicht aber das lebendige Exemplar an Bord befänden. Was eine längere Suchaktion nach sich zog! Ein weiterer Punkt auf der Merkliste: keine Katzenfotos!

Unser heutiger Schlafplatz knapp unterhalb des Abano-Passes beinhaltet heute einen kleinen Wasserfall und ein Schneebrett mit Tunnel über dem kleinen Flüsschen. Ob ich je wieder ohne die wechselnden, herrlichen Schlafzimmer-Kulissen auskommen werde?

Frühstück gibt´s im Sky-Cafe auf dem Abano-Pass: Kaffee mit Milchschaum (!), selbstgebackenen Kuchen und Kotori. Was das ist, frage ich? Hefefladen mit Schafskäse innendrin. Also das gleiche wie Katchapuri, nur in einer anderen Region. Vierzehn polnische und sehr staubige Motorradfahrer entern den Gipfel und wieder einmal kann ich meine spärlichen Sprachkenntnisse auspacken, die jedes Mal für Beifall sorgen. Einer der Polen packt ebenfalls aus: besoffen, Dachdecker und Schmetterling befinden sich in seinem Sprachschatz. Eine wilde Mischung! Noch wilder hinterher die Abfahrt nach Pshaveli – ich glaube, an derlei Rumpelpisten gewöhnt man sich nie so richtig!

Alles wird jedoch gut bewältigt und so suchen wir einen Campingplatz in Napaleuli auf (ein Tipp einer belgischen Familie), der von einer Japanerin und einem Georgier betrieben wird. Hier kann noch einmal Wäsche gemacht werden, bevor wir (die Tour wird an diesem Abend mehrfach neu geplant und wieder verworfen) uns auf den Weg ins Vashlowani-Gebiet machen: der nächste wilde Punkt auf unserer Route. Die einzigen weiteren Bewohner des Platzes, ein junges holländisches Paar mit geliehenem Offroader, tun es uns gleich, streichen wegen aufkommenden schlechten Wetters den Abano-Pass von der Liste der Unternehmungen und peilen dasselbe Naturreservat an. Allerdings mit nur drei verbliebenen Urlaubstagen. Die japanische Platzbesitzerin bietet eine Auswahl an verschiedenen Dinners an: wir sind baff! Für gewöhnlich wird in Georgien gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wir entscheiden uns gegen die allgegenwärtigen Katchapuri und für das japanische Curry mit Reis! Was ein Leckerbissen!

Kommentar schreiben

Bigna (Mittwoch, 03 September 2025 18:45)

Einfach bewundernswert, was ihr da so macht in diesem offenbar wunderschönen Land �