Entlang der armenischen und iranischen Grenze Richtung Süden und auf jedem Meter ist zu spüren, dass wir zurück im Osten der Türkei sind. Und – ja, es fühlt sich fast an wie nach Hause kommen! Denn es ist Sonntag und bestes Wetter und überall tun die Türken das, was sie anscheinend am allerliebsten tun: picknicken und den Grill befeuern (und wie wir wissen, wird dafür nicht zwangsläufig ein Sonntag benötigt). Entlang den grasbewachsenen, lieblichen Ufern des Cildir Gölü mit seinem tiefblauen Wasser vor der Kulisse rötlicher Hügelketten qualmen die Feuer, biegen sich die Picknicktische, werden die bekannten Teekesselkonstruktionen mit Holz beheizt und schon vor unserer Abfahrt mussten wir eine Cay-Einladung ausschlagen. Mit blutendem Herzen, aber heute steht eine längere Fahrt auf dem Plan. Lässt sich leider nicht vermeiden, denn in den Grenzgebieten, haben wir uns sagen lassen, sind Camper nicht besonders gerne gesehen. So unproblematisch sich frei stehen sonst gestaltet, so herzlich wir immer und überall begrüßt und willkommen geheißen werden: auf Begegnungen mit Grenzpolizisten legen wir es nicht an! Und darum gondeln wir heute einfach ganz gemütlich durch die ostanatolischen Hochebenen, mal höher, mal weniger hoch: alles spielt sich zwischen eintausend und zweitausendzweihundert Höhenmetern ab. Die Temperaturen aber fühlen sich deutlich milder an als die armenischen - sind halt andere Hochebenen. Hirten mit Kuh- und Schafherden überall: von Ferne nostalgisch und romantisch anzusehen, aus der Nähe haben aber natürlich auch hier alle ihr Handy in Benutzung. Internet: kein Problem, da gab´s in diversen Schwarzwaldregionen bereits größere Schwierigkeiten mit dem Empfang.

Endlose gelbe, hügelige Grassteppen ziehen an uns vorbei, überall ducken sich Dörfchen in die Senken. Auffällig: so richtig türkisch wirken sie nicht mit ihren flachen, langgestreckten Häusern und den bunten Dächern obendrauf. Fast schon skandinavisch oder grönländisch. Tatsächlich könnte es mehrere Gründe für diese Besonderheit geben: Nummer eins liegt mal wieder in den vielen Unruhen begründet, die es in diesen Gegenden über Jahrhunderte hinweg gab. Zwischen 1877 und 1918 war die Provinz Kars mit ihrer gleichnamigen Verwaltungsstadt Teil des russischen Zarenreichs. Kurzfristig gehörte es zu Armenien, bis es 1921 an die Türkei fiel (zusammen mit dem Berg Ararat übrigens). Infolge dieser Kriegswirren durchlebte Kars starke demographische Veränderungen: die Russen siedelten Minderheiten aus dem Zarenreich an, unter anderem Deutsch-Balten aus Estland. Ob diese ihre besondere Art der Architektur mitgebracht haben oder ob einfach die langen, strengen Winter sie sinnvoll macht – wer weiß? Durch Orhan Pamuks preisgekrönten Roman „Schnee“ übrigens erlangte der Ort Kars ganz oben im Nordosten der Türkei nahe der georgischen und armenischen Grenze eine gewisse Bekanntheit. Obwohl er dort nicht besonders gut wegkommt: er wird als bitterarme, von der Außenwelt abgeschnittene Einöde im ostanatolischen Hochland beschrieben und die ganze Zeit fällt der titelgebende Schnee. Kars selbst trägt das düstere Bild anscheinend mit Fassung und brachte inzwischen Broschüren heraus, die auf Pamuks Spuren durch die Stadt führen. An diesem blau-weißen Septembertag ist hier allerdings überhaupt nichts Bedrückendes zu spüren: Schäfchenwolken ziehen am Himmel, Kars mit seinen pastellfarbenen Häusern und grünen Bäumen wirkt wuselig und lebendig und die weichen, gefalteten Hügel rundherum präsentieren sich golden und herbstlich.

Aber diese Gegend kann noch mehr! Vulkanische Felsnadeln tauchen am Horizont auf, Dunst liegt in der Luft und wie Scherenschnitte immer blasser werdend schichten sich die zackigen Bergsilhouetten bis zum Horizont hintereinander auf. Wir fahren aufwärts, die nächste Kuppe wird passiert und: neue Kulisse! Rostbraune Schluchten ziehen sich in wilden Schlingen durch die Ebenen, rot- und weiß gestreifte Steinwände türmen sich an den Straßen. Schwarze Lavabrocken, wie hingespuckt (und das sind sie wahrscheinlich tatsächlich) liegen wild verstreut. Und dann, nächste Kurve: dunkelrote Felsrücken, in der untergehenden Sonne völlig surreal beleuchtet. Um das Ganze noch zu toppen, taucht mein Lieblingsgipfel direkt vor uns auf: der schneebedeckte Ararat, diesmal von der türkischen Seite aus gesehen! Mit 5137 Metern (wahrscheinlich wurde es in der Begeisterung schon mehrfach erwähnt) der höchste Berg der Türkei. Ein echtes Superlativ also, und (nur wissen wir es noch nicht) werden wir in den nächsten Tagen noch mehr davon antreffen. Ein weiteres grüßt uns von links aus Armenien: die vier Gipfel des Aragaz (der höchste armenische Berg) lassen Abschiedsblicke zu. Wär´s eine Filmkulisse: völlig übertrieben! Ich glaube, wir würden uns nicht wundern, wenn in dieser prähistorischen Landschaft ein paar Dinosaurier am Horizont erscheinen würden. Natürlich passiert das nicht und selbst wenn: wir hätten sie nicht gesehen! Denn: mit der Einreise in die Türkei kam zwar die durch Zeitverschiebung verlorene Stunde zurück, noch befinden wir uns jedoch so weit östlich, dass die Sonne schon gegen siebzehnuhrdreißig (!) den Horizont berührt. Kurz darauf versinkt Dinosaurierland in der Dunkelheit und nur ein paar erschrockene Feldhasen hüpfen vor unserem Scheinwerferkegel davon. Unsere tapfere „13“ findet in der Hügellandschaft nahe zwei uralter Bäume trotzdem ein ruhiges Plätzchen, in der Finsternis erahnen wir die mächtigen Umrisse des Ararat vor uns und freuen uns schon auf die schönste Frühstückskulisse der Welt…

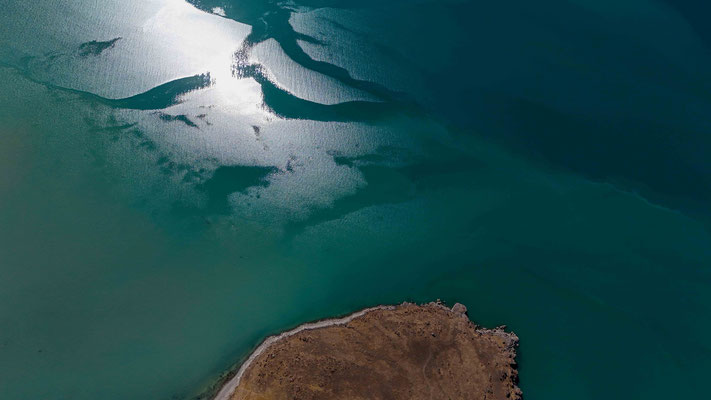

… und tatsächlich, da steht er auch am nächsten Morgen noch und nachdem eine Schafherde samt anatolischer Ziegen, zwei riesigen (und sehr höflichen) Schäferhunden und obligatorischem Hirten-mit-Handy unseren Esstisch passiert haben, machen wir uns auf den Weg zu einem neuen Superlativ: dem Vansee! Siebenmal so groß wie der Bodensee entstand er vor etwa 600 000 Jahren durch einen Vulkanausbruch des Nemrut Dagi, dessen Lava den Abfluss blockierte, so dass sich dieser riesige See bildete. Das Wasser des Vansees ist stark alkalisch und weist einen hohen Salz- und Sodagehalt auf (somit ist er einer der größten Soda-Seen der Erde). Aufgrund dieser Besonderheit leben kaum Tiere darin, einzig die Vansee-Schmerle, ein Fisch, der sich erstaunlich gut an diese Gegebenheit angepasst hat. Zum Laichen wandert er alljährlich in die Zuflüsse, was wohl ein unglaubliches Spektakel sein muss und sowohl Einheimische wie auch Touristen an die Flussläufe lockt. Natürlich nicht nur zum Staunen: „Inci Kefali“ ist eine wichtige regionale Spezialität! Weniger ins Auge fallend entdeckten Wissenschaftler 2020 eine Mikrobenart, die nur in alkalischen Extremsituationen vorkommt, was angeblich interessante Schlüsse zur Erforschung außerirdischen Lebens nach sich zieht. Und weil das alles noch nicht aufregend genug ist, soll natürlich auch noch das obligatorische Seeungeheuer in den Tiefen seine Runden ziehen! Ein türkischer Lehrer schoss 1997 sogar ein „Beweisbild“. Als wir das Gewässer erreichen, sehen wir von all diesen beschriebenen Sensationen nichts. Dafür spiegelt sich eine beinahe surreal türkisblaue, nahezu endlose Wasserfläche in der Sonne.

Und an seinen weiß verkrusteten Ufern stehen doch tatsächlich eine ganze Menge Flamingos auf ihren langen, pinkfarbenen Beinen. Die Entscheidung, hier das Camp aufzuschlagen, fällt also mehr als leicht.

Es muss ohnehin mal wieder gewaschen werden und was könnte sich besser anbieten als eine riesige Badewanne voller Sodawasser. Selbst der Reiseführer rät zum Waschen der Socken im seifigen Wasser, wieso sollte es also nicht auch mit der Bettwäsche funktionieren? Die Beschreibungen treffen zu: das Wasser fühlt sich schaumig-seifig an und schmeckt leicht salzig. Oder nach Zement, wie Jürgen meint. Egal, zum Trinken ist es nicht geeignet, die Wäsche schäumt jedoch vortrefflich und flattert kurz darauf an der Wäscheleine.

So bleibt genügend Zeit, die Kajaks mal wieder vom Dach zu holen und in den Sodagewässern auf Flamingopirsch zu gehen. Wir wissen ja, wo sie sich aufhalten. Kann man mit einem Boot schleichen? Wir versuchen es zumindest, führen kaum einen Paddelschlag aus und lassen uns von Wind und Wellen (und die sind gar nicht mal ohne) langsam an die rosa Vögel herantreiben. Die wiederum sind ziemlich aufmerksam, storchen zuerst immer näher ans Ufer, um dann nervös mit den Flügeln zu schlagen und sich dann (irgendeiner muss ein Signal gegeben haben) nahezu gleichzeitig in die Lüfte zu erheben. Dutzende Flamingos, langer Hals nach vorne und lange Beine nach hinten gestreckt, flattern prächtig pink leuchtend wie Supergoof ans andere Ende des Sees. Dorthin können wir nicht folgen, Ihr wisst ja: das Ding ist siebenmal so groß wie der Bodensee! Das Schauspiel war großartig genug. Und so können wir bei filmreif untergehender Sonne (17.30 Uhr!) unser Abendessen brutzeln. Der ebenso prächtige und sehr türkisch aussehende Halbmond malt später eine silberne Straße über den leise plätschernden See und wir hoffen, dass es nicht das Ungeheuer aus der Tiefe ist, das da plätschert.

Am nächsten Morgen plätschern wir selbst ein bisschen im seifigen Wasser (ein paar Flamingos ziehen über uns hinweg und an Land wartet eine Möwe auf weitere Bananenscheiben) und beantworten an dieser Stelle die interessante Frage: wie kommt das Soda in den See? Eigentlich ganz einfach: es gibt zwar Zuflüsse, aber keinen Abfluss („endorheisch“ heißt das, lerne ich). Dadurch sammeln sich über Jahrtausende Mineralien und Salze an, die durch Flüsse und Regen eingetragen, aber nicht wieder ausgespült werden können. Die Wasserregulierung erfolgt allein durch Verdunstung, dabei bleiben die gelösten Stoffe zurück, was die Konzentration an Salzen ständig erhöht. Durch Verwitterung von vulkanischem Gestein (zum Beispiel Basalt) bildet sich zudem unter anderem Natriumcarbonat – das sprichwörtliche Soda! Ganz einfach im heimischen Gartenteich nachzubauen, man braucht nur ein paar hunderttausend Jahre Zeit dazu.

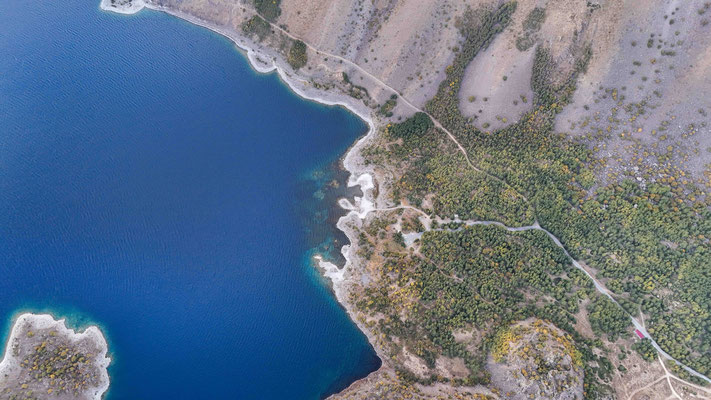

Sehr imposant thront übrigens ein weiteres Superlativ an der Westseite des Sees und direkt in unserem Blickfeld: noch ein Vulkan, diesmal mit Namen Süphan Dagi! Mit 4058 Metern der dritthöchste der Türkei und vor etwa 10 000 Jahren das letzte Mal in Betrieb. Ob das auch schon rekordverdächtig lange ist? Nachprüfen können wir es nicht und schauen uns lieber den „Verursacher“ des Super-Sees an: den Nemrut Dagi. Zuvor jedoch passieren wir die ziemlich große und recht lebhafte Stadt Ercis. Und entdecken am Straßenrand eine Quelle, die uns gerade Recht kommt. Gleichzeitig werden auch wir entdeckt. Und zwar von einigen Schülern, die anscheinend gerade Mittagspause haben. Woher wir kommen, wollen sie wissen. Wie wir heißen und ob uns die Türkei gefällt. Soweit, so gut. Einer der Jungs hilft sogar beim Befüllen unserer Kanister. Doch in nullkommanichts werden wir die Sensation des Viertels. Wo zuerst fünf oder sechs Teenager um uns herumstanden, werden es immer mehr, bis eine ganze Traube die tapfere „13“ umringt und jeden Handgriff beobachtet, der ausgeführt wird. Und Fragen stellt, auch gerne in Türkisch, wenn das Englisch nicht ausreicht. Tatsächlich hatten wir schon von anderen Reisenden erfahren, dass die Jugend in der Vansee-Region eine Tendenz zur Aufdringlichkeit aufweist und an dieser Stelle machen wir die Erfahrung nun selbst. Die meisten der Jungs sind sicherlich einfach nur neugierig, einige jedoch lassen uns durch eindeutige Gestik wissen, dass sie über eine finanzielle Zuwendung erfreut wären. Worauf wir uns natürlich nicht einlassen. Flink füllen wir unser Wasser auf und winken dem euphorischen Pulk zum Abschied zu. Nicht, ohne dass einer der Rotzlöffel noch schnell die Kappe vom Ventil des Fahrradreifens dreht. Aber das bemerken wir erst später. Immerhin sind wir gewarnt, in der Nähe von Orten werden wir uns hier nicht hinstellen. Lieber nehmen wir auf dem bewussten Nemrut Dagi in 2200 Metern Höhe größtmöglichen Abstand – so weit nämlich kann mit dem Auto hinaufgefahren werden. Die oberste Kante dieses seit 1440 nicht mehr speienden Vulkans liegt sogar noch höher: 3050 Meter ragen die zackigen Ränder des Vulkanrands in die Höhe und umgeben einen immensen Krater, der mit sieben Kilometern Durchmesser zu den größten der Welt zählt: wir wundern uns schon fast nicht mehr über ein weiteres Superlativ. Ein Teil des Krater-Innenlebens ist von zauberhafter Herbstlandschaft mit gelbbelaubten Birken auf sanften Hügeln bedeckt, dazwischen erstrecken sich fünf Kraterseen. Der größte mit eiskaltem, tiefblauem Wasser. Der zweite milchig grün und aus der Tiefe blubbert es wie in einer Mineralwasserflasche. Ein dritter tief grau und deutlich kleiner liegt wie ein dunkles Auge in den Weiten der Kraterlandschaft. Nummer vier und Nummer fünf entdecken wir heute nicht mehr, das Ganze ist viel weitläufiger als wir es uns vorgestellt haben.

Schön wäre natürlich eine Übernachtung in dieser herrlichen Umgebung, aber seit Kurzem ist dies in Wildcampingregion Anatolien zumindest an diesem Ort nicht mehr möglich. Mein veralteter Reiseführer (ist 2015 tatsächlich schon zehn Jahre her???) feiert dies noch als „Geheimtipp“. Heute jedoch wird schon in der Anfahrt von Militärpolizisten (die immer super freundlich sind) kontrolliert und auf das Campingverbot hingewiesen. Und tatsächlich können wir später beobachten, wie ein Rucksacktourist von Park-Rangern des Vulkans verwiesen wird. Später erfahren wir zudem von einem Bärenproblem am Nemrut Dagi. Touristen hatten die wilden Tiere angefüttert, bis sie zur ernsten und sehr aufdringlichen Gefahr wurden. Wir fühlen uns an den Transfagarasan-Pass in Rumänien erinnert, an dem erst kürzlich wieder ein Selfie-Tourist das Foto-Date mit dem Bären nicht überlebte. Im Falle des Nemrut wurden die Zotteltiere wohl zwischenzeitlich „umgesiedelt“, was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Trotzdem möchte man wohl kein Risiko eingehen: die Besuchszeiten am Kraterrand sind am frühen Abend zu Ende. Und mitten auf der Fahrstraße liegt ein großer Haufen Bärenkot – mindestens ein Exemplar scheint den Bärenfängern entkommen zu sein.

Das „Land der tausend Vulkane“ befindet sich ohnehin nicht nur im Krater des Nemrut Dagi, sondern erstreckt sich über Dutzende weitere Kilometern rundherum. Eine einzigartige steppenartige Landschaft mit Vulkankegeln in allen Größen und Formen: da passt unsere tapfere „13“ mitten hinein. Und auch, wenn der Sonnenuntergang immer noch schon um achtzehnuhrdreißig stattfindet, ist dies natürlich eine herrliche Kulisse dafür.

Weiter geht´s am nächsten Morgen durch das lebhafte Tatvan, direkt am Vansee-Ufer, mit den typischen Gold- und Obst/Gemüseläden. Eine riesige Moschee mit prächtigen Kuppeln befindet sich mittendrin und wie immer ist es überhaupt kein Stilbruch, im Untergeschoss die verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten vorzufinden. Bald lassen wir die Stadt hinter uns, die tiefblaue Wasserfläche des Vansees erstreckt sich bis zum Horizont, die Inseln Ugur Adasi und Akdamar Adasi, zweitere mit kleinem Kloster drauf, ziehen am Autofenster vorbei und - hoppla – am Ufer ein Verkaufsstand mit „Balik“. Aus dem See? Frage ich. Stolzes Nicken! Natürlich aus dem Vansee: die berühmte sodawasserresistente Vansee-Schmerle gibt es hier zu kaufen. Sechs Stück bestellen wir, erhöhen auf acht (denn besonders groß sind sie nicht) und bekommen am Ende dreizehn (!) Fische mit auf den Weg.

Und mit dieser Köstlichkeit gondeln wir Richtung Hakkari-Region in der südöstlichsten Türkei, eingequetscht in die Ecke zwischen Iran und Irak. Kurzer Einkaufsstopp in Gevas – dachten wir zumindest, aber die Belegschaft eines kleinen Baumarkts möchte unbedingt Cay mit uns trinken und dazu sagen wir natürlich nicht nein! Und da wir ja in dieser Geschichte unter dem Motto „Superlative“ unterwegs sind, denken wir uns hier einfach selbst noch eins aus: wo gibt´s die meisten Schafe? Faktisch wissen wir´s nicht, aber Südostanatolien MUSS in der TopTen dabei sein! Wohin man auch blickt in dieser gelben Hügellandschaft: es ist immer eine Schafherde mit Hirte-auf-Esel oder Hirte-auf-Pferd oder meinetwegen auch Hirte-am-Handy zu entdecken. Und die Schafherden sind riesig in diesen ausgedehnten Ebenen. Schafe, die nicht die Flächen abgrasen befinden sich gerne mal in doppelstöckigen „Schafs-Reisebussen“ – wohin auch immer sie gebracht werden: es kommen uns etliche dieser Fahrzeuge mit ihrer wolligen Ladung entgegen. Wir verlassen die Hauptstraße, gondeln im Abendlicht durch die weichen, hügeligen Hochebenen (2200 Meter Höhe diesmal!) entlang eines erstaunlich grünen Bächleins und finden auf einer Hügelkuppe unseren Schlafplatz mit bester Aussicht.

Und natürlich: man entkommt ihnen nicht! Hirte Nummer eins (mit Kühen?!?) kreuzt unseren Weg, will aber nicht so richtig verstehen, dass wir heute nicht mehr die Kalksteinterrassen ein paar Kilometer weiter besichtigen möchten, obwohl er uns doch ganz genau mit vielen ausladenden Gesten den Weg dorthin beschrieben hat. Wir richten uns für heute trotzdem auf unserem Plateau ein unter verständnislosen Blicken des Hirten, der mit seiner Herde über den Hügel davonzieht und sich immer wieder ratlos zu uns umdreht. Hirte Nummer zwei erscheint auf seinem Pferd und ganz ohne weitere Tiere in dem Moment, als wir unsere Kartoffeln aufgesetzt haben. Er pflockt sein Reittier an, verschwindet über eine Hügelkuppe und kommt mit einem mächtigen Ast zurück: Feuerholz! gestikuliert er. Und nickt anerkennend, als er unsere Kochvorrichtung vorgeführt bekommt. Allerdings, so ganz überzeugt ist er noch nicht von ihren Vorteilen gegenüber seinem Brennholz, denn erst, nachdem er sich höchstselbst davon überzeugen konnte, dass das Wasser im Topf tatsächlich zu kochen anfängt, verabschiedet er sich zufrieden. Hungrig müssen wir also nicht bleiben: zu den Kartoffeln gibt´s natürlich unsere Vansee-Schmerlen, die köstlich und butterweich sind und sofort im Anschluss tauchen Hirte Nummer drei und Hirte Nummer vier auf.

Einer ein älterer Herr, der andere noch ganz jung. Mit einer Unmasse an Schafen! Und einem Esel. Der ältere kann etwas Englisch und weiß seine Übersetzungs-App zu bedienen. Allerdings ist das Internet eher unzuverlässig auf unserer Bergkuppe. Aber wir erfahren, dass die beiden mit vierhundertfünfzig Schafe unterwegs sind und Wölfe in dieser Region eine große Gefahr darstellen. Außerdem klärt sich endlich eine Frage, die wir uns schon lange gestellt haben: wo verbringen die Tiere und Schäfer die Nacht? In dieser Region folgendermaßen: genau dort, wo sie abends eben ankommen. Heute erleben wir es selbst mit: die Schafe werden zusammengetrieben, der jüngere Mann legt sich dazu, der ältere hält Wache. Und sucht immer wieder mit seiner sehr starken Taschenlampe die Gegend ab. Nach Wölfen, berichtet er, und wahrscheinlich auch nach Schafen, die nicht bei der Herde bleiben. Und es ist nachts wirklich richtig kalt! Wir teilen uns eine Packung Kekse mit den Hirten, bekommen ein paar Bonbons dafür, bieten Kaffee an und verkrümeln uns irgendwann mit schlechtem Gewissen in unseren beheizten, kuscheligen Camper mit gemütlichem Bett. Was ist das nur für ein Knochenjob? Was passiert im Winter? Und gibt es „Schichten“, die sich mit der Nachtwache abwechseln? So viele Fragen, die kaum beantwortet werden können, denn hierfür reichen gemeinsame Sprachkenntnisse und Internet nicht aus…

Kommentar schreiben

Wio (Freitag, 03 Oktober 2025 13:51)

wieder so unglaublich beeindruckende Bilder aus fremdartig schönen,mystisch anmutenden Landschaften.Und dazu das Miterleben durch eure hinreißenden Reiseschilderungen.Danke!!!